Si pensa al Perù e in automatico la mente corre al famoso sito archeologico di Machu Picchu. Per ogni viaggiatore che arriva in questo Paese, infatti, il Valle Sagrado degli Incas è tappa obbligatoria.

Quello verso il Machu Picchu è stato uno dei miei primi viaggi in solitaria.

Viaggiare soli è strano, soprattutto se si è sempre stati abituati a condividere le esperienze di viaggio con altre persone. In alcuni momenti ci si può sentire persi, ma doversela cavare senza il supporto di nessuno ti mette alla prova e ti apre di più al mondo….e all’effetto sorpresa dell’imprevisto!

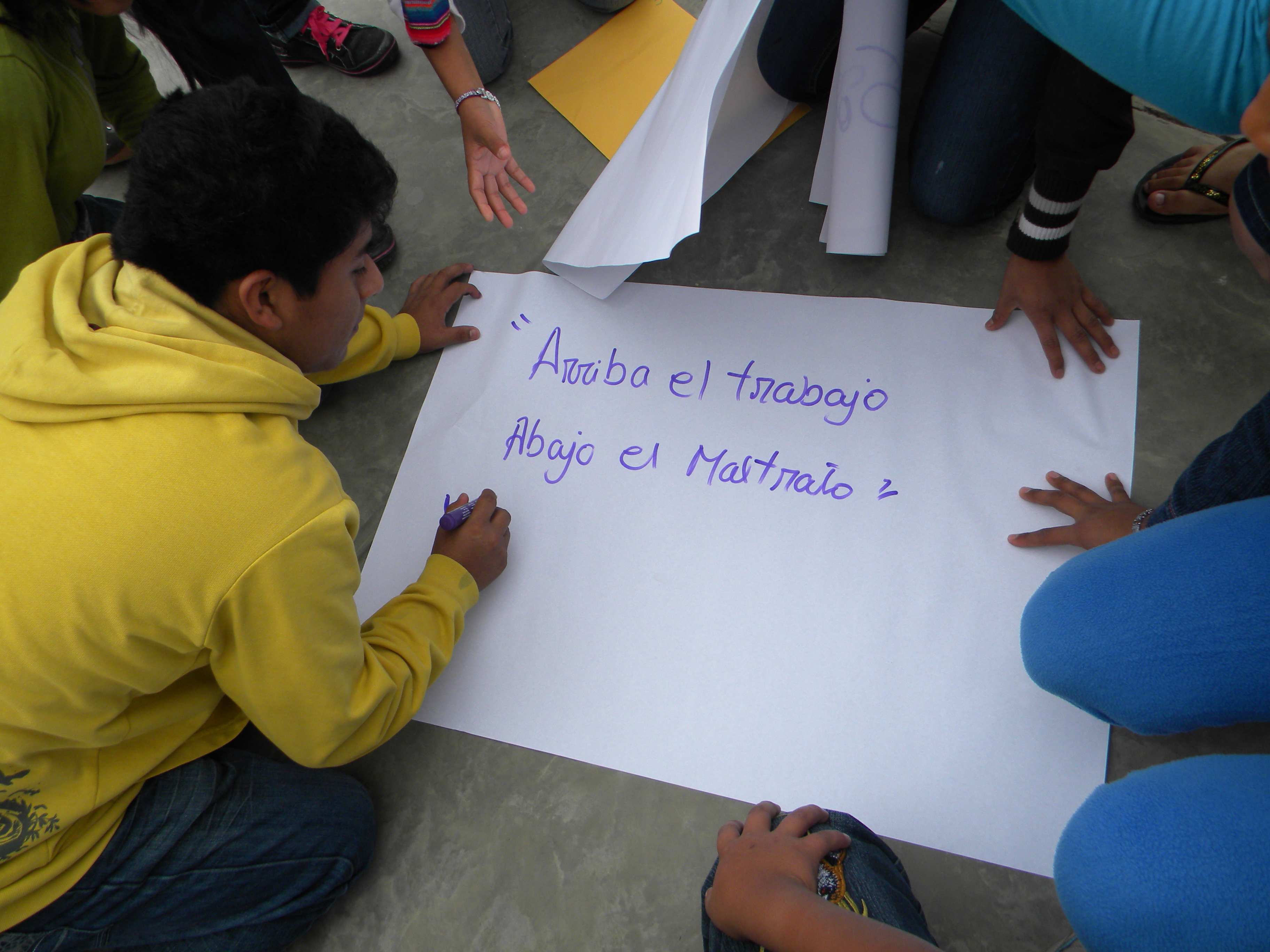

Quell’anno vivevo a Ica, dove lavoravo come volontaria in una ONG che appoggiava il movimento di bambini e adolescenti lavoratori. Inutile dire che, appena avevo un momento libero, mi dedicavo all’esplorazione del variegato territorio peruviano.

Per arrivare a Cusco, punto di partenza per visitare la Valle Sacra degli Incas, sono partita da Ica e ho viaggiato 18 ore su un autobus della compagnia Cruz del Sur (a quei tempi una delle più sicure e comode). Cusco è una cittadina graziosa situata a circa 3.400 metri di altitudine. Arrivarci gradualmente via terra sicuramente evita che il cosiddetto mal de altura ti colpisca senza pietà togliendoti il fiato. Io avevo già vissuto a La Paz, che sfiora i 4.000 metri, quindi ero preparata all’evenienza. Cusco è forse la città più turistica del Perù, invasa da viaggiatori di tutte le nazionalità e pensata per soddisfare le esigenze dei turisti stranieri. A me non ha entusiasmato molto e ho trovato abbastanza fastidioso essere continuamente abbordata da venditori di ogni tipo. Il turismo di massa snatura per forza di cose l’anima dei luoghi.

La Valle Sacra non comprende solo Machu Picchu; ci sono altri siti archeologici che meritano di essere visitati, come Písac , Ollantaytambo e il famoso sito di Moray con i suoi terrazzamenti a cerchi concentrici.

I turisti che hanno più tempo a disposizione e sono ginnici possono prenotare tour di trekking che, toccando le tappe principali della Valle, hanno come destinazione finale Machu Picchu.

Chi invece ha più fretta può catapultarsi in treno direttamente da Cusco ad Aguas Calientes, il pueblo incastonato nelle Ande dal quale partono i bus per il più famoso sito archeologico dell’America del Sud. Ci sono tantissime agenzie locali che propongono tour più o meno organizzati per Machu Picchu, ma anche per le altre destinazioni meno gettonate.

Io, dopo quasi un anno di dieta ingrassante iqueña e zero sport, non mi sono reputata abbastanza allenata per affrontare un trekking andino.

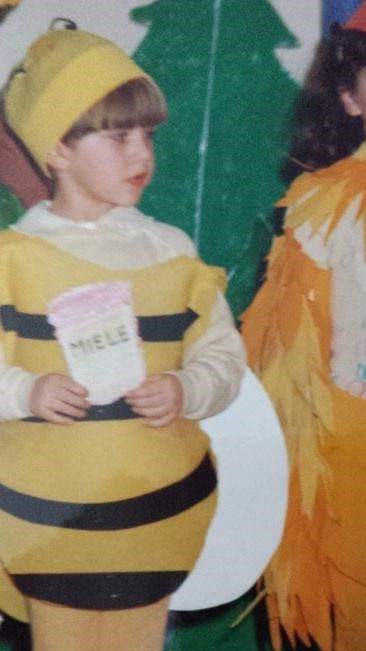

Non avevo tantissimo tempo a disposizione, ma sono sempre stata riluttante a fare tour organizzati, quindi ho pensato di visitare alcune località del Valle Sagrado utilizzando il comune trasporto pubblico, cioè minibus o taxi collettivi. Sicuramente una soluzione di viaggio non propriamente comoda, ma più economica e folkloristica. Tra campesinos, galline e maiali, io ero l’unica turista.

Prima tappa, perdersi a Písac. Questa cittadina è famosa non solo per il sito archeologico situato in cima alla collina, ma anche per il suo variopinto mercato. A Písac mi sono persa. Eh già. Mentre vagavo con il naso per aria attraverso le rovine inca, facendo su e giù tra templi e scalini, a un certo punto ho seguito un sentiero sbagliato (il percorso del sito non era quasi per niente segnalato in realtà) e mi sono ritrovata molto più a valle, circondata solo da pietre e sterpaglie. Quando ci si perde succede una cosa strana: si resta bloccati, immobilizzati come statue di cera, mentre il tuo cervello cerca di capire cosa sia successo e si sforza per trovare punti di riferimento. Non avevo la forza per risalire il ripido pendio dal quale ero rotolata giù distrattamente, ma per fortuna la soluzione dei miei problemi è arrivata sbucando tra i cespugli: la salvezza sotto forma di cholita (donna di origine indigena), con la sua pollera (gonna tradizionale), le trecce e una sacca colorata carica di prodotti agricoli da vendere al mercato di Písac. Non parlava spagnolo, ma quechua, però in qualche modo mi sono fatta capire e ha accettato che la seguissi giù per la collina. Lei, carica come un asino e con ai piedi le classiche ciabatte di gomma nera, saltava giù tra una roccia e l’altra come uno stambecco. Io, con le mie scarpe da ginnastica e lo zainetto, le stavo dietro a fatica, rischiando pure di rompermi qualche arto. Ma alla fine ce l’ho fatta e sono arrivata di nuovo al paese sana e salva.

Seconda tappa, un espresso a Ollantaytambo. Il giorno seguente ho raggiunto Ollantaytambo, la cittadina da dove il treno turistico che parte da Cusco fa la sua ultima fermata prima di approdare ad Aguas Calientes. Prendendo il trenino da qui, magari in orario serale, si spende decisamente meno (il treno ha prezzi esorbitanti perché è destinato solo ai turisti stranieri). Al principio io avevo tentato di farmi passare per peruviana con il mio magico visto da volontaria, ma non ha funzionato. Quindi ho dovuto sborsare 70 dollari come i turisti normali…e solo per l’ultima tappa!

Da qui partono anche i camminatori temerari che vogliono raggiungere Machu Picchu a piedi; ci vogliono circa 3 giorni.

A Ollantaytambo ho visitato il sito archeologico, costituito da terrazzamenti e dai resti di un antico tempio. Ho capito che ogni sito inca ha un comune denominatore: scale, scale e scale. Le scale inca che si arrampicano sui ripidi pendii andini hanno rappresentato la mia unica attività sportiva del mio anno peruviano e posso assicurarvi che, dopo aver visitato le varie rovine del Valle Sagrado, per un po’ di Incas e scale non se ne vuole più sentire parlare.

Dopo l’ennesima sessione di scale, ho aspettato l’ora della partenza del treno sedendomi al bancone di un bar turistico, un po’ così come si fa in Italia. Quando si viaggia soli ci sono alcuni momenti morti, quelli del riposo, dei pasti e dell’attesa, che bisogna cercare di riempire in qualche modo predisponendosi comunque all’incontro con l’altro. Per questo motivo mi sono seduta al bancone chiacchierando con il barista andino e ordinando ottimisticamente un caffè espresso, facendomi pertanto identificare immediatamente come italiana. In questo modo ho conosciuto un benzinaio valdostano, fotografo, che ho incontrato di nuovo il giorno successivo sul Wayna Picchu e che ho strategicamente sfruttato per farmi fare una foto decente, la foto “mistica” che vedrete nel prossimo articolo.

Arrivata la sera, sono salita finalmente sul famoso gringo train direzione Aguas Calientes.

Se vuoi proseguire il viaggio, segui la prossima puntata!

SE I MIEI ARTICOLI TI PIACCIONO, SEGUI LA MIA PAGINA FACEBOOK E LA MIA PAGINA INSTAGRAM!